Funktionieren Solaranlagen im Winter in Deutschland wirklich?

Viele Menschen fragen sich, ob Solaranlagen in den kalten Monaten zuverlässig Strom liefern können. Gerade in Deutschland mit langen Wintern und kurzen Tagen besteht Unsicherheit über die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik. Moderne Technik zeigt jedoch, dass Solaranlagen auch im Winter effektiv arbeiten. In diesem Artikel erfährst du, wie Photovoltaik in der kalten Jahreszeit funktioniert, welche Faktoren entscheidend sind und wie du deine Anlage optimal nutzen kannst.

Wie viel Sonne gibt es im Winter in Deutschland?

Die Sonnenscheindauer ist in Deutschland stark saisonabhängig. Zwischen November und Februar liegen die Tageslängen bei nur 8 bis 9 Stunden, in Norddeutschland teilweise darunter. Dazu kommen oft viele bewölkte Tage.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beträgt die mittlere Sonnenscheindauer im Januar:

-

- Hamburg: ca. 45 Stunden

- Berlin: ca. 50 Stunden

- München: ca. 65 Stunden

Zum Vergleich: Im Juli kommen dieselben Städte auf 220 bis 250 Stunden.

Die Globalstrahlung liegt im Winter in Deutschland im Schnitt bei 200–400 kWh/m², im Sommer oft bei über 1500 kWh/m². Trotzdem erzeugen Solaranlagen auch im Winter Strom, da Photovoltaik nicht nur direktes Sonnenlicht nutzt, sondern auch diffuses Licht durch Wolken. Studien zeigen, dass in Deutschland rund 50 % der jährlichen Globalstrahlung diffuses Licht ist.

Ein Beispiel: Eine 10-kWp-Anlage in Hannover erzeugt im Januar durchschnittlich 300–400 kWh, während sie im Juli auf über 1200 kWh kommt. Damit deckt sie im Winter immerhin noch 20–30 % der Sommerleistung ab.

Können Solarmodule bei Schnee Strom erzeugen?

Schnee ist ein wichtiger Faktor, besonders in Süddeutschland oder in Höhenlagen. Grundsätzlich gilt:

- Dünne Schneeschichten lassen noch Licht durch, die Module produzieren also eingeschränkt weiter.

- Dicke Schneedecken blockieren die Einstrahlung fast vollständig.

- Schwarze Module erwärmen sich schneller durch Reststrahlung und befreien sich oft selbst.

Bei einer Neigung von 30–40 Grad rutscht Schnee häufig selbstständig ab. Auf Flachdächern oder Anlagen mit geringer Neigung ist das Risiko größer, dass Schnee liegenbleibt.

Ein Vorteil: Schnee wirkt wie ein Spiegel. Sobald die Module wieder frei sind, profitieren sie vom reflektierten Licht. Untersuchungen der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin zeigen, dass Module nach Schneefall durch den Albedo-Effekt teilweise bis zu 10 % mehr Strom erzeugten als an vergleichbaren schneefreien Tagen.

Praxisbeispiel: Eine PV-Anlage mit 8 kWp in Oberbayern lieferte im Februar 2022 trotz mehrerer Schneetage rund 400 kWh, während ein ähnliches System ohne Neigungsoptimierung in derselben Region nur auf 320 kWh kam.

Welche Temperaturen sind ideal für Photovoltaik im Winter?

Viele glauben, dass Solaranlagen im Sommer am besten funktionieren, weil die Sonne stark scheint. Tatsächlich ist die Temperatur entscheidend:

- Siliziumzellen verlieren bei Hitze an Spannung.

- Der Wirkungsgrad sinkt bei 25 °C Umgebungstemperatur um ca. 0,3–0,5 % pro zusätzlichem Grad.

- Bei Kälte dagegen steigt die Spannung.

Das heißt: Ein sonniger Wintertag mit 0 °C kann eine bessere Leistungsabgabe haben als ein Hochsommertag mit 30 °C.

Ein Beispiel aus München:

Eine 10-kWp-Anlage erreichte am 5. Januar 2023 bei -2 °C kurzfristig eine Spitzenleistung von 9,7 kW, während dieselbe Anlage am 30. Juli 2023 bei 32 °C nur 8,5 kW Spitzenwert brachte.

Welche Unterschiede gibt es bei der Effizienz von PV-Anlagen zwischen Sommer und Winter?

Im Sommer ist die Erzeugung höher, weil die Tage länger sind und die Sonne steiler steht. Doch im Winter profitieren die Anlagen von der Kälte.

- Sommer: bis zu 6 kWh/kWp pro Tag

- Winter: 1–2 kWh/kWp pro Tag

Eine 10-kWp-Anlage erzeugt also im Winter rund 10–20 kWh täglich, genug um den Grundbedarf vieler Haushalte zu decken.

Wie beeinflusst die Tageslänge die Stromproduktion?

Im Dezember liegt die Tageslänge in Hamburg bei nur 7 Stunden 40 Minuten, in München bei ca. 8 Stunden 20 Minuten. Zum Vergleich: Im Juni sind es in München 16 Stunden 20 Minuten.

Weniger Sonnenstunden bedeuten automatisch weniger Produktionszeit. Moderne Speichertechnologien helfen hier, indem sie tagsüber gewonnene Energie für den Abend speichern.

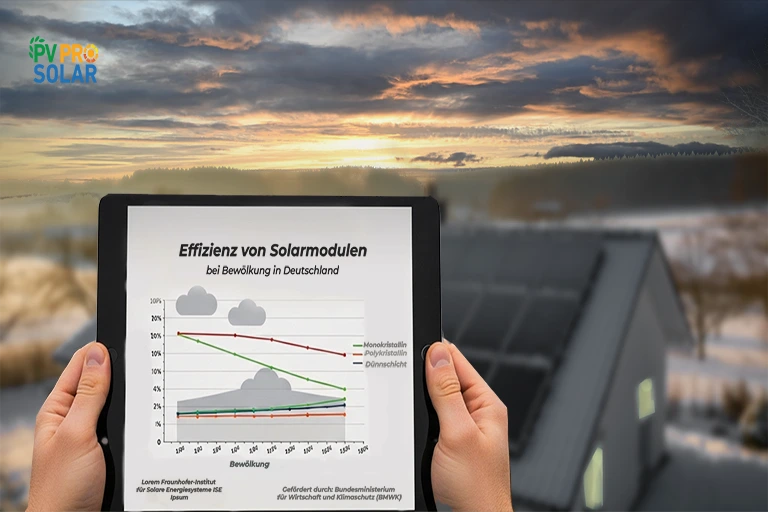

Funktionieren Solaranlagen auch an bewölkten Wintertagen?

Ja. Photovoltaikmodule nutzen diffuses Licht. Auch wenn keine direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist, liefern die Module Strom.

- Bei leichter Bewölkung sind 40–60 % der Nennleistung möglich.

- Bei dichter Bewölkung oft noch 10–25 %.

Besonders in Norddeutschland ist das entscheidend, da viele Wintertage bedeckt sind.

Welche Rolle spielt der Neigungswinkel der Module im Winter?

Ein optimaler Neigungswinkel ist entscheidend, um das Maximum aus den kurzen Wintertagen herauszuholen.

- Sommer: 20–30 Grad ideal

- Winter: 30–40 Grad besser, da die Sonne tiefer steht

Zusätzlich reduziert ein steiler Winkel die Gefahr von Schneebelastung.

Beispiel:

Eine Studie des Fraunhofer ISE ergab, dass Anlagen mit 35° Neigung im Winter bis zu 15 % mehr Strom erzeugten als vergleichbare Anlagen mit 20° Neigung.

Solaranlagen in Deutschland funktionieren auch im Winter zuverlässig, wenn auch mit geringerer Ausbeute als im Sommer. Die kalte Luft kann die Module sogar effizienter arbeiten lassen, während moderne Technik Schnee und Verschattung besser ausgleicht. Mit kluger Planung, einem passenden Neigungswinkel und Stromspeichern sichern sich Betreiber auch in den Wintermonaten stabile Energieerträge. Photovoltaik bleibt damit eine nachhaltige und wirtschaftliche Lösung – das ganze Jahr über.

Ja, sie produzieren weniger, aber genug, um einen Teil des Bedarfs zu decken. Speicherlösungen gleichen Schwankungen aus.

Meist nicht, da die Module durch ihre Neigung und Wärme schnell frei werden. Bei dicker Schneelast kann man vorsichtig nachhelfen. Produzieren Solaranlagen im Winter überhaupt genug Strom für den Eigenbedarf?

Muss man Solarmodule im Winter regelmäßig vom Schnee befreien?